Обзоры и наиболее цитируемые статьи

Обзорные статьи в журналах

-

Slobodyan M., Pesterev E., Markov A., "Recent advances and outstanding challenges for implementation of high entropy alloys as structural materials", Materials Today Communications (2023)

Подробнее

doi:10.1016/j.mtcomm.2023.106422

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106422

Аннотация: В обзоре обобщены некоторые достижения материаловедов в проектировании высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) и разработке способов их промышленного внедрения, а также выделены и обсуждены основные проблемы на этом пути. Вначале сопоставлены общепринятая концепция ВЭС и ее критика. Затем собраны предложения по их возможному применению. После этого рассмотрены типичные алгоритмы проектирования металлических изделий и конструкций с акцентом на рациональный выбор материалов. Наконец, соответствие опубликованных данных о характеристиках и свойствах ВЭС, а также процедур их термической обработки, обработки и инженерии поверхности, соотнесено с содержанием последних справочников по этим вопросам для традиционных металлов, сталей и сплавов. На основе анализа этих результатов сделаны некоторые выводы, в том числе обобщены пробелы в знаниях и проблемы. Также предложены дальнейшие направления исследований. -

Mikhail Slobodyan, "Dissimilar welding and brazing of zirconium and its alloys: Methods, parameters, metallurgy and properties of joints", Journal of Manufacturing Processes (2022)

Подробнее

doi:10.1016/j.jmapro.2022.01.026

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.01.026

Аннотация: В обзоре обобщен опыт и результаты соединения циркония и его сплавов с другими материалами посредством процессов сварки и пайки, что особенно актуально для атомной и химической промышленности. Основной акцент сделан на применяемых методах и реализуемых параметрах, металлургии процессов, а также функциональных свойствах полученных соединений. Рассмотрены возможности использования диаграмм состояния и диаграмм Даркена-Гурри для прогнозирования распределения элементов в разнородных соединениях, систематизированы многочисленные данные о взаимодиффузии циркония и его сплавов с металлами, сплавами, сталями различных марок и керамикой. Описаны диффузионная и высокотемпературная торсионная сварка под давлением, а также сварка взрывом, трением, ультразвуком, сопротивлением оплавлением, дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, а также электронно-лучевая и лазерная сварка. Процесс пайки рассмотрен отдельно с точки зрения оптимизации параметров процесса и составов припоев. В заключение предложены некоторые рекомендации для дальнейшего развития упомянутых методов соединения разнородных материалов на основе циркония и его сплавов. -

Mikhail Slobodyan, "High-energy surface processing of zirconium alloys for fuel claddings of water-cooled nuclear reactors", Nuclear Engineering and Design (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.nucengdes.2021.111364

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2021.111364

Аннотация: С 1940-х годов циркониевые сплавы являются одним из основных конструкционных материалов для изготовления оболочек ядерного топлива водоохлаждаемых реакторов. Их функциональные свойства во многом зависят, в частности, от характеристик поверхности. В последние годы значительное число исследований было посвящено их модификации. Например, концепция топлива, устойчивого к авариям, включает в себя нанесение покрытий и/или модификацию поверхности оболочек топлива из циркониевых сплавов для их защиты в случае аварий с потерей теплоносителя. К настоящему времени опубликовано много результатов по высокоэнергетической модификации поверхности циркония и его сплавов, включающих лазерную обработку, облучение сильноточным импульсным электронным пучком, ионную имплантацию и плазменную обработку. Однако, они еще не были обобщены и проанализированы с точки зрения возможности применения для указанных целей. Данный обзор призван заполнить этот пробел в знаниях. Основной акцент сделан на критическом осмыслении достижений, заблуждений, а также проблем и перспектив для дальнейшего улучшения технологий. В заключение предлагаются наиболее актуальные направления исследований в этой области науки. -

Lapshin O.V., Boldyreva E.V., Boldyrev V.V., "Role of Mixing and Milling in Mechanochemical Synthesis (Review)", Russian Journal of Inorganic Chemistry (2021)

Подробнее

doi:10.1134/S0036023621030116

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1134/S0036023621030116

Аннотация: Обсуждаются избранные темы неорганического механохимического синтеза. Рассмотрены варианты механохимического синтеза. Обсуждаются методы ex situ и in situ/operando для мониторинга процесса. Рассмотрены методы контроля выхода продукта и кинетики механохимического синтеза. Обсуждаются проблемы и возможные пути их решения. Сравниваются термический и механохимический синтезы с особым упором на процессы смешивания и измельчения. Рассмотрены эффекты различных видов механической обработки на отдельные частицы и их смеси. Особое внимание уделено макрокинетике механохимического синтеза и ее роли в процессах смешивания и измельчения. Сформулированы основные допущения, благодаря которым математическая модель способна описывать макрокинетику механохимического синтеза в системах твердое вещество + реактивный газ и твердое вещество + твердое вещество. -

Mikhail Slobodyan, "Resistance, electron- and laser-beam welding of zirconium alloys for nuclear applications: A review", Nuclear Engineering and Technology (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.net.2020.10.005

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.net.2020.10.005

Аннотация: Обобщены опубликованные данные в области методов соединения деталей тепловыделяющих сборок ядерных реакторов на тепловых нейтронов. Большое внимание уделено требованиям к их качеству, подготовке деталей перед сваркой, современному сварочному оборудованию, параметрам процесса, термической обработке соединений, а также методам контроля качества и ремонта сварных швов. Сделаны выводы о существенном разрыве между возможностями современных сварочных источников питания, позволяющими управлять свойствами сварных соединений циркониевых сплавов, и технологиями, используемыми в атомной отрасли. -

Mikhail Slobodyan, "Arc welding of zirconium and its alloys: a review", Progress in Nuclear Energy (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.pnucene.2021.103630

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2021.103630

Аннотация: Представлен обзор результатов исследований в области сварки циркония и его сплавов, опубликованных за семь десятилетий их промышленного использования. Показаны особенности формирования соединений в зависимости от используемых технологических параметров. Основное внимание уделено параметрам сварки неплавящимся электродом в инертных газах, а также плазменно-дуговой технологии. Кроме того, рассмотрены особенности подготовки деталей, методы защита зоны сварки инертными газами, энергетические параметры, а также их влияние на микроструктуру и свойства сварных соединений. Помимо этого, обобщены типовые условия эксплуатации изделий в химической промышленности и атомной отрасли, требования к качеству сварных швов, методам их контроля и устранения дефектов, а также термообработке металла после сварки. -

Valerii P. Aksenov, Vadim V. Dudorov, Valeriy V. Kolosov, Mikhail E. Levitsky, "Synthesized vortex beams in the turbulent atmosphere", Frontiers in Physics (2020)

Подробнее

doi:10.3389/fphy.2020.00143

Ссылка на статью: https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00143

Аннотация: В обзоре представлены результаты исследований по управлению орбитальным угловым моментом (ОУМ) лазерного пучка, сформированного путем объединения волновых полей волоконной решетки. Теоретически и экспериментально изучены особенности формирования ОУМ в случае управления значениями фазовых сдвигов отдельных пучков. Определены условия формирования вихревых пучков с заданным значением орбитального углового момента. В лабораторных экспериментах продемонстрировано кодирование информации значением ОУМ. Теоретически изучены статистические характеристики вихревых Лагерра-Гауссова и синтезированных лазерных пучков, распространяющихся через турбулентную атмосферу. Предложены универсальные модели для функции плотности вероятности флуктуаций интенсивности излучения в поперечном сечении пучка произвольного типа, распространяющегося через турбулентность различной силы. Проанализирован спектр азимутальных мод синтезированного вихревого пучка при его формировании и распространении.

Самые рейтинговые и цитируемые статьи

Самые рейтинговые и цитируемые статьи

-

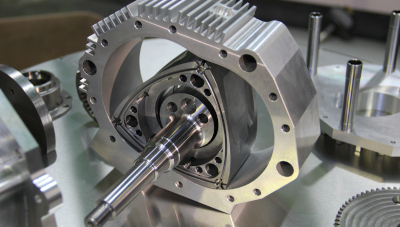

Sergey Zambalov, Igor Yakovlev, Anatoly Maznoy, "Effect of multiple fuel injection strategies on mixture formation and combustion in a hydrogen-fueled rotary range extender for battery electric vehicles", Energy Conversion and Management (2020)

Подробнее

doi:10.1016/j.enconman.2020.113097

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113097

Аннотация: Расширитель запаса хода на базе водородного роторного двигателя является перспективным решением для аккумуляторных электромобилей благодаря ключевым преимуществам, таким как: высокая эффективность, малые габаритные размеры и малый вес в рамках концепции почти нулевых выбросов. Хотя роторный двигатель изучался в течение последних лет, детальное знание о сгорании водорода в роторном двигателе с системой непосредственного впрыска не было исследовано должным образом. В данной статье роторный расширитель запаса хода был численно изучен с акцентом на влияние стратегий непосредственного многократного впрыска на распределение водорода и сгорание. Результаты показывают, что из-за большой скорости распространения пламени и длины диффузии двигатели, работающие на чистом водороде, значительно отличаются от двигателей, использующих традиционное топливо. Процесс характеризуется слабым влиянием турбулентности на пламя почти в течение всего рабочего хода сгорания, за исключением поздних стадий, когда 70% топлива уже сгорело. Следовательно, разница в стратегиях впрыска приводит к разному локальному распределению водорода, что значительно влияет на скорость сгорания и эксплуатационные характеристики. Стратификация топлива приводит к образованию подобластей с различной концентрацией водорода. Бедная смесь не может обеспечить достаточно высокую температуру, а богатая смесь характеризуется недостатком кислорода. Общее образование NOx может быть в два раза ниже по сравнению с предварительно перемешанным сгоранием при том же среднем коэффициенте избытка воздуха. Стратегия непосредственного многократного впрыска позволяет использовать более высокий средний коэффициент избытка воздуха, вплоть до 0,8, что приводит к большей удельной мощности в сочетании с низким уровнем выбросов NOx. -

Slobodyan M., "High-energy surface processing of zirconium alloys for fuel claddings of water-cooled nuclear reactors", Nuclear Engineering and Design (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.nucengdes.2021.111364

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2021.111364

Аннотация: С 1940-х годов циркониевые сплавы являются одним из основных конструкционных материалов для изготовления оболочек ядерного топлива водоохлаждаемых реакторов. Их функциональные свойства во многом зависят, в том числе, от характеристик поверхности. Как следствие, в последние годы значительное количество исследований посвящено их модификации. Например, концепция топлива, устойчивого к авариям, включает нанесение покрытий и/или модификацию поверхности оболочек топлива из циркониевых сплавов для их защиты в случае аварий, связанных с потерей теплоносителя. К настоящему времени опубликовано много результатов по высокоэнергетической модификации поверхности циркония и его сплавов, включая лазерную обработку, облучение сильноточным импульсным электронным пучком, ионную имплантацию и плазменную обработку. Однако они еще не были обобщены и проанализированы с точки зрения возможности применения для вышеупомянутых целей. Целью обзора является заполнение этого пробела в знаниях. Основное внимание уделяется критическому осмыслению достижений, заблуждений, а также проблем и перспектив дальнейшего совершенствования технологий. В заключение предлагаются наиболее актуальные исследования в этой области науки. -

Slobodyan M., Pesterev E., Markov A., "Recent advances and outstanding challenges for implementation of high entropy alloys as structural materials", Materials Today Communications (2023)

Подробнее

doi:10.1016/j.mtcomm.2023.106422

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106422

Аннотация: В обзоре обобщены некоторые достижения материаловедов в проектировании высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) и разработке способов их промышленного внедрения, а также выделены и обсуждены основные проблемы на этом пути. Вначале сопоставлены общепринятая концепция ВЭС и ее критика. Затем собраны предложения по их возможному применению. После этого рассмотрены типичные алгоритмы проектирования металлических изделий и конструкций с акцентом на рациональный выбор материалов. Наконец, соответствие опубликованных данных о характеристиках и свойствах ВЭС, а также процедур их термической обработки, обработки и инженерии поверхности, соотнесено с содержанием последних справочников по этим вопросам для традиционных металлов, сталей и сплавов. На основе анализа этих результатов сделаны некоторые выводы, в том числе обобщены пробелы в знаниях и проблемы. Также предложены дальнейшие направления исследований. -

Yakovlev I., Maznoy A., Zambalov S., "Pore-scale study of complex flame stabilization phenomena in thin-layered radial porous burner", Combustion and Flame (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.combustflame.2021.111468

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.111468

Аннотация: В последние годы тонкостенные радиационные пористые горелки вызывают все больший интерес, прежде всего благодаря низким потерям давления, повышенной устойчивости пламени и высокой излучательной способности. Целью данного исследования является изучение явлений стабилизации пламени в радиационной пористой горелке с прямым моделированием реалистичной трехмерной пористой структуры. Механизмы стабилизации исследуются с акцентом на детальную структуру внутреннего пламени и его аэродинамическое и тепловое взаимодействие с пористой оболочкой. Обсуждаются общие принципы, определяющие смену режимов. Ключевым фактором внутренней стабилизации пламени внутри полости горелки является кинематический баланс между потоком и скоростью горения. Когда зона реакции погружается в пористую оболочку, рекуперация тепла становится важным фактором стабилизации пламени. В режиме поверхностной стабилизации большие градиенты скорости приводят к сильно растянутым и изогнутым пламенам, которые аэродинамически закрепляются на внешней поверхности оболочки, аналогично перфорированным пластинам и телам обтекания, но имеют волнистую форму из-за неоднородности поля течения внутри нерегулярной пористой структуры. Предложена характерная диаграмма смены режимов. Обсуждается, что для пористых горелок, размер структурных элементов которых имеет тот же порядок, что и толщина оболочки, применение квазиоднородного допущения ограничено, в отличие от подхода моделирования в масштабе пор, который рассматривается как перспективный метод изучения явлений горения. -

Maznoy A., Pichugin N., Yakovlev I., Fursenko R., Petrov D., Shy S., "Fuel interchangeability for lean premixed combustion in cylindrical radiant burner operated in the internal combustion mode", Applied Thermal Engineering (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.applthermaleng.2020.115997

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115997

Аннотация: Тенденция к переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии делает актуальной разработку горелок, обеспечивающих взаимозаменяемость между природным газом и широким спектром возобновляемых газов. В данном исследовании изучается потенциал топливной взаимозаменяемости новой цилиндрической горелки, изготовленной из интерметаллида Ni-Al с улучшенными высокотемпературными свойствами. Горелка предназначена для работы в режиме внутреннего горения, когда реакции стабилизируются в объеме цилиндрической полости. Пределы устойчивости, эффективность излучения и выбросы CO/NOX горелки были изучены в диапазоне тепловой мощности 160–420 кВт/м2 и диапазоне коэффициента избытка воздуха 0,5–1,0. Эксперименты проводились для природного газа и его смесей с CO2, H2 и H2-CO, скорости пламени которых отличаются в три раза. Было обнаружено, что добавление H2 и CO к природному газу снижает выбросы и расширяет режим излучающей горелки в бедную область без потери эффективности излучения. Добавление CO2 к природному газу также снижает NOX, но увеличиваются выбросы CO, снижается эффективность излучения и сужается инфракрасный диапазон. Для всех изученных видов топлива, в диапазонах тепловой мощности 260–420 кВт/м2 и коэффициентов избытка воздуха 0,70–0,95, горелка работает в стабильном излучающем режиме с эффективностью излучения до 30–45%, выбросами NOX 10–50 ppm и выбросами CO 0–40 ppm. В целом, результаты подтверждают топливную гибкость новой радиационной горелки, которая в значительной степени соответствует другим радиационным горелкам; однако эффективность излучения значительно выше, чем у цилиндрических радиационных горелок других конструкций. -

Maznoy A., Kirdyashkin A., Pichugin N., Zambalov S., Petrov D., "Development of a new infrared heater based on an annular cylindrical radiant burner for direct heating applications", Energy (2020)

Подробнее

doi:10.1016/j.energy.2020.117965

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117965

Аннотация: Инфракрасные нагреватели на основе радиационных горелок широко используются в промышленности для термической обработки материалов, таких как стальной прокат, текстиль, продукты питания и другие изделия. Предложена и экспериментально исследована новая конфигурация газового инфракрасного нагревателя. Нагреватель сконструирован с использованием цилиндрической радиационной горелки, установленной внутри конического отражателя из нержавеющей стали. Горение предварительно перемешанного природного газа с воздухом стабилизируется в полости цилиндрической горелки, изготовленной из пористого интерметаллида Ni-Al. Отражатель не только перенаправляет поток излучения горелки, но и участвует в теплообмене с газами и излучает дополнительный инфракрасный поток. Экспериментально исследованы тепловая мощность излучения и выбросы NOX ИК-нагревателя в двух режимах горения, т.е. при работе с предварительным нагревом воздуха для горения за счет рекуперации тепла газов и без него. Обсуждаются условия эксплуатации, обеспечивающие эффективность излучения 70–75% и выбросы NOX около 75 ppm в диапазоне мощности 700–5700 Вт. Для оценки потенциального применения нового ИК-нагревателя полученные результаты с точки зрения относительных выбросов NOX на единицу произведенного инфракрасного тепла сравниваются с таковыми для типичных радиационных труб и электрических ИК-нагревателей. -

Akulinkin A., Bolgaru K., Reger A., "Facile synthesis of porous g-C3N4/β-SiAlON material with visible light photocatalytic activity", Materials Letters (2021)

Подробнее

doi:10.1016/j.matlet.2021.130788

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130788

Аннотация: Пористый материал на основе керамической матрицы β-SiAlON синтезирован путем сжигания ферросиликоалюминия (FSA) в атмосфере азота. Материал был использован в качестве подложки для фотокатализатора на основе нитрида углерода графита (g-C3N4). g-C3N4 был нанесен на керамический композит на основе β-SiAlON путем термической обработки карбамида в присутствии композита. В результате частицы g-C3N4 были равномерно распределены в порах композита β-SiAlON. Полученный материал продемонстрировал высокую стабильность и фотокаталитическую активность при окислении мурексида в водном растворе под облучением видимым светом. Полученные результаты показали, что подход к приготовлению g-C3N4, нанесенного на пористый керамический композит, имеет потенциал в качестве передовой технологии для изготовления фотокатализаторов для удаления органических загрязнителей из воды. -

Petrov D.V., Matrosov I.I., Zaripov A.R., Maznoy A.S., "Application of Raman Spectroscopy for Determination of Syngas Composition", Applied Spectroscopy (2020)

Подробнее

doi:10.1177/0003702820917222

Ссылка на статью: https://doi.org/10.1177/0003702820917222

Аннотация: Рамановская спектроскопия – уникальный инструмент для быстрого анализа многокомпонентных газовых сред. В данной работе мы изучили особенности применения этого метода для мониторинга состава синтез-газа (смесь CO + H2 + CH4 + CO2 + N2). Для определения концентраций мы использовали метод контурной подгонки, при котором рамановский спектр смеси сравнивается с синтетически рассчитанным спектром. Исследовано влияние изменений давления и различного времени экспозиции на точность измерений. Было обнаружено, что влияние давления и окружающей среды на контуры полос приводит к ошибкам измерений в несколько раз большим, чем ошибки, вызванные отклонениями интенсивностей сигнала.