В ИФПМ СО РАН разработана прогнозная модель механических свойств керамики для костной имплантации на основе гидроксиапатита

Малая отдельная научная группа из Института физики прочности и материаловедения СО РАН с использованием машинного обучения разработала модель для прогнозирования физико-механических свойств композитной керамики на основе гидроксиапатита, армированной многостенными углеродными нанотрубками. Применение нейросетей позволяет сократить время на исследования материалов и повысить точность в установлении математических зависимостей. Исследование выполняется при поддержке РНФ и Томской области (проект № 25-23-20233).

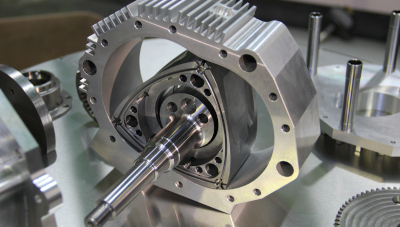

– Наша главная цель – создать передовые керамические материалы на основе гидроксиапатита, обладающего высокой биосовместимостью и остеоиндуктивностью (свойством стимулировать рост новой костной ткани). Однако в чистом виде такая керамика, используемая в костной имплантации, очень хрупкая, с крайне низкой трещиностойкостью. Для повышения механических (твердости, прочности и трещиностойкости) и физических свойств (теплопроводности) гидроксиапатита нами разработана технология внедрения многостенных углеродных нанотрубок в матрицу, – рассказывает руководитель проекта Анастасия Резванова.

Для исследования трещиностойкости материалов одним из основных способов является индентирование по Виккерсу (вдавливание в испытуемый материал правильной четырехгранной алмазной пирамидки), которое позволяет определять размеры отпечатка индентора и соответствующие длины трещин после снятия нагрузки. В ходе экспериментов варьируются условия, например, диапазон оказываемых на материал нагрузок и сами образцы, имеющие разные свойства. Однако такое исследование занимает очень много времени, поэтому оптимальным вариантом для оптимизации исследовательского процесса стало объединение возможностей экспериментальной науки и машинного обучения.

– В физике конденсированного состояния для прогнозирования физико-механических свойств материалов на основе экспериментальных данных и математических моделей возможно применение нейросетевых подходов. В отличие от классических численных методов, применение которых требует наличия известного математического описания исследуемого объекта, нейросетевые модели используются для выявления скрытых зависимостей в экспериментальных данных. Преимущество таких моделей заключается в адаптации к изменению структуры материалов и способности обрабатывать разнородные данные, интегрируя экспериментальные измерения с аналитическими вычислениями. Это позволяет более точно предсказывать характеристики исследуемых материалов, – отметила Анастасия Евгеньевна.

Благодаря разработанной Анастасией прогнозной модели удалось установить, что добавление многостенных углеродных нанотрубок с концентрацией не более 0,5 масс.% увеличивает прочность такой композитной керамики на сжатие в девять раз, улучшает ее микротвердость на 30 % и в три раза повышает сопротивление пластической деформации. Не зря говорят: мал золотник да дорог! Как оказалось, это значение является и точкой насыщения материала, пиком его возможностей, при которых он безопасен и работает максимально эффективно. При этом в некоторых случаях будет достаточным использовать и еще меньшую концентрацию нанотрубок (даже сотую часть процента). Именно такая модель в совокупности с результатами эксперимента даст точный ответ, какая концентрация будет оптимальной при различных условиях и нагрузках, и какими свойствами будет обладать такая керамика.

© Пресс-служба ТНЦ СО РАН